こんにちわ!マツキです。

本記事は腰椎検診の勤務レポートになります。

腰椎検診はあまりお目にかかることがない仕事なので、勤務の情報提示が役立てばと思い、書かせていただきました。

ご参考程度に読んでみてください。

ただ、最初に長々と能書きが書かれているので、実際にどうだったかを即知りたい人は目次で「実際の勤務」まで飛ぶと手っ取り早いです。

こんな方におすすめ

- 腰椎健診の勤務の内容を参考にしたいお医者さん

腰椎検診はどういうものか?

健診ではなく、検診

両者の違い

- 健診・・・自身の健康状態の確認

- 検診・・・病気の早期発見・早期治療

なので腰椎検診の目的は、文字通り読めば腰椎に対する病気の早期発見と早期治療になります。

具体的な業務の予測がしづらい

ただ腰椎検診は企業で募集をかけられているものの、実際はその存在はあまり周知されていない印象を受けます。

また、医師側の具体的な行動・手順も公開されていません。

問診票をみても内容にバラつきがあります。

なので、具体的な業務の流れの予測がしづらい印象を受けました。

業務経験者は少ない可能性がある

加えて、募集の頻度としては見かけた回数はそう多くはありませんので、業務経験者は少なそうな印象を受けました。

では、どう捉えればいいのか

「じゃあ医療者側は初勤務の際に何の前準備もできないのか」というと、そういうわけではありません。

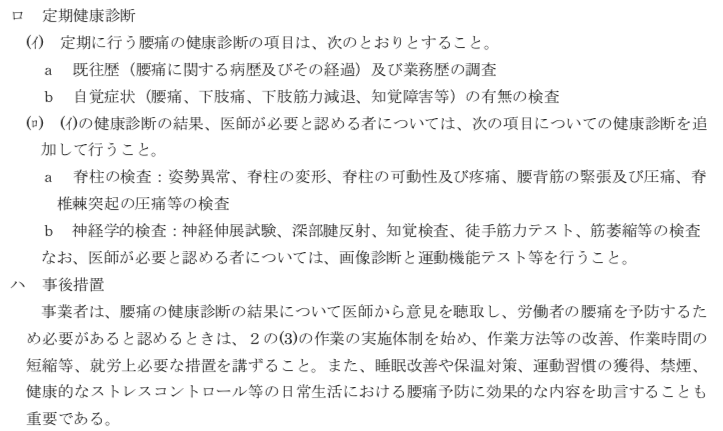

厚生労働省が『職場における腰痛予防対策指針及び解説』なるものを公開しています。

この指針のうちの(4)の項目で腰痛の健康診断についての記載があります。

出典:職場における腰痛予防対策指針

腰痛検診なのか腰痛健診なのか

「はぁ、それじゃあ健診になってしまうんではないの」と思うかもしれません。

しかし、実際のところ企業側は通常の健康診断と腰痛検診をまとめた業務としています。

健診と検診を織り交ぜて実施しているのか、それは実際可能なのかといった指標や経験は個人的に持ち合わせておりません。

その上、調べてみると「腰痛健康診断」と題されたものも多く見受けられます。

区分に明確さはない(気がした)

もし、腰椎検診と類似した健診に明確に違いがあるのであれば、分類・定義を公表されているべきです。

実際は公表されていなかったので、個人的には正直なところ区分に曖昧さがあるのではないかなという印象を受けました。

なので、ひとまずは厚生労働省の指針をもとに企業が腰椎検診を実施していると解釈した次第です。

(というかそれ以外にアプローチ方法が思い浮かばなかった)

厚生労働省の指針と解説

解説をまとめると腰椎健診の目的は以下であることがわかります。

腰椎健診の目的

- 腰痛の早期発見

- 腰痛に繋がる所見の発見

- 適切な事後措置

- 職場のリスクの発見

- 腰痛の予防対策

上記に5つほどあげましたが、指針の中では定期健康診断の記載内容は事後措置までです。

なので、検診でのゴールは腰に強いストレスがかかっている方を適切な事後措置へ導くことがわかります。

(個人的)準備を考える

事後措置を想定した準備を行いましたが、実際の勤務には使わなかった知識が多々ありますので、この項内は自己満足に近いものがあります。

診察

適切な事後措置に至るまでには基本的な腰痛の診察・結果評価が最低限できる必要があります。

画像検査も

また、厚生労働省の指針には「医師が必要に応じたものは画像検査を行うこと」とまでの記載があります。

ということは、腰部の画像検査の追加指示をするタイミングと結果評価もある程度理解する必要があります。

具体的には基本的な腰部の解剖知識、腰痛疾患のXp異常所見の網羅…etc

まあそんなこんなで腰痛診療の自分の型のモデル構築を行った上で臨みました。

(主に特異的腰痛のスクリーニング、緊急度判定、整形外科領域であればおおよその目星)

参考

- 『腰痛診療ガイドライン2019年度(改定第2版)』(クリックで医書.jpにとびます)

- 『そうだったのか!腰痛診療(以下略)』著 松平浩/竹下克志

(クリックで医書.jpにとびます) - 腰痛健診におけるX線検査の意義 日本腰痛会誌,12(1): 34 – 38, 2006

- 他

実際の勤務

と、ここまで長々と書いてきましたが、実際の腰椎健診はわりと簡略化されていたような印象です。

個人票に記載された診察項目に沿っての診察がメインでした。

詳細な問診・診察やX線検査の追加指示・読影等はなかったですね。

事後措置に関してもRed Flagに該当するなどして特異的腰痛が疑わしければ、(場合次第で)紹介状作成も書くのかなと想定していました。

しかし、そこに至るまでの情報収集が業務内容としては含まれておらず、また、求められもしなかったように思います。

具体的な診察内容

- 左右のラセーグ兆候

- 姿勢の異常確認

- 脊椎の異常確認(側弯等)

- 腰背部~下肢の圧痛

- 上肢帯を含めた圧痛

注意点

診察の時間配分です。

これは、腰椎検診は普通の健康診断と同時に行われるためです。

腰椎健診は上にあげた診察内容だけでなく、スタッフによる測定項目もあります。

測定は診察室で行なっていたので、その間、診察室を使うことはできません。

結果的に一人当たりの診察時間は長くなります。

その時間、他の受診者の方は当然待たされることになるので、診察室の待機人数が瞬間的に増えます。

診察時間の短縮には限界がある

スタッフによる測定を急かすわけにはいきませんので、これはいくら診察時間を短くしようとしても限界があると感じました。

なので、腰椎健診では受診室でどうしても待機時間が長い受診者が出てきてしまいます。

したがって、その点を考慮した診察を心がける必要があります。

具体例

- 腰椎健診を受けない健康診断者の診察速度を上げる

- 腰椎健診の記載項目等の疑問点を事前に解消しておく

まとめ

以上が勤務のレポート(体験談?)になります。

準備が過分になってしまった感が否めませんが笑

ここまで読んでいただいてありがとうございました。

お役に立てば幸いです。

それでは、以上になります。